全国服务热线

133-8017-7697

全国服务热线

133-8017-7697

在水处理技术不断革新的今天,碟管式反渗透(DTRO)膜与超滤膜(UF)的组合工艺正逐渐成为高难度废水处理领域的新范式。这两种膜技术从各自的实验室研究走向市场化应用的融合过程,展现了一加一大于二的协同效应。DTRO膜以其卓越的高压耐受性和抗污染特性著称,而超滤膜则以高效的悬浮物去除能力见长,两者的有机结合创造出了一套互补性极强的水处理解决方案。欧德量子将追溯这一组合工艺从实验室基础研究到工业化应用的完整发展历程,剖析关键技术突破点,揭示工艺优化背后的科学逻辑与工程智慧。

粒径谱理论为组合工艺奠定理论基础。2005年,美国环境工程实验室首次系统研究了不同污染物在粒径谱上的分布特征,发现UF膜可有效截留0.01-0.1μm的胶体颗粒,而DTRO膜则擅长处理<1nm的溶解性物质。这种"接力式"分离机制的理论模型显示,组合工艺对COD的总去除率可达99.8%,远高于单一膜工艺的85-92%。该发现为后续的工艺串联设计提供了科学依据,指明了技术融合的方向。

污染转移规律研究取得关键突破。2008年清华大学团队通过荧光标记追踪技术证实,未经UF预处理的废水会使DTRO膜面形成以胶体为核心的复合污染层,导致其运行压力比组合工艺高35%。更重要的发现是,UF预处理能去除90%以上的蛋白质类物质,这类物质被证实是导致DTRO有机污染的主要诱因。这项研究定量揭示了组合工艺在污染控制方面的协同机制,为工艺优化提供了理论支撑。

界面化学研究开辟了新材料方向。2011年德国膜科学研究所发现,通过调控UF膜表面电荷与后续DTRO膜的匹配性,可显著提高整体系统的稳定性。当UF膜表面ζ电位控制在-15mV至-25mV范围内时,组合系统的跨膜压差波动减少60%。这一发现促进了专门用于组合工艺的UF膜材料开发,体现了基础研究对技术融合的指导价值。

串联模式的初步探索(2006-2010)。早期研究者简单地将UF膜作为DTRO的前置预处理单元,实验室测试显示这种配置虽然提高了产水质量,但能耗增加40%。2009年,荷兰代尔夫特理工大学提出"部分回流"概念,将部分UF浓水回流至生化段,使组合系统的回收率从65%提升至82%,标志着工艺优化开始超越简单串联思维。

错流协同技术的发明(2011-2013)。2011年日本东京大学实验室开发出UF-DTRO错流协同系统,UF单元的错流流速设计为DTRO的1/3,形成梯度剪切力场。这种设计使胶体颗粒在两级膜间呈现有序迁移,系统污染速率降低55%。实验数据表明,优化后的错流参数可使组合工艺能耗降低28%,展现了流体力学设计在工艺融合中的关键作用。

化学清洗协同策略的突破(2014-2015)。2014年新加坡水处理研究中心发现,组合膜系统的清洗存在"时间窗口效应"。当UF膜在特定污染阶段(污染度60-70%)进行清洗时,后续DTRO膜的清洗周期可延长2倍。基于这一发现,研究人员开发出"阈值触发"式协同清洗策略,使组合系统的维护成本降低40%,为工业化应用扫清了重要障碍。

水力模型优化解决工程放大难题(2016-2017)。实验室成功的组合工艺在首次工程放大时遭遇流量匹配问题——UF产水量波动导致DTRO进口压力不稳定。2016年,某环保企业开发出"缓冲-阻尼"式水力调节系统,通过智能缓冲罐和变频泵的协同控制,使流量波动控制在±5%以内。某工业园区中试数据显示,该系统使组合工艺的稳定性指数从0.65提升至0.92,标志着实验室技术向工程实践的关键跨越。

能量回收集成创造能效新纪录(2018-2019)。2018年,工程师将UF浓水压力能回收装置与DTRO能量回收系统创新性耦合,形成两级能量回收网络。实际运行表明,这种设计使组合工艺的总能耗降至2.8kWh/m³,比单独运行总和降低25%。更值得注意的是,能量回收的协同效应使系统对进水水质波动的适应性提高40%,为处理复杂工业废水提供了可靠方案。

智能控制系统实现全局优化(2020-2021)。随着物联网技术的发展,2020年推出的第三代控制系统能同时监测UF和DTRO单元的12项关键参数,通过机器学习算法实现协同优化。某电子废水处理项目数据显示,智能控制系统使组合工艺的化学清洗频率降低50%,膜寿命延长30%,产水水质波动范围缩小至±3%,充分展现了数字化对工艺融合的赋能作用。

垃圾渗滤液处理成为首个成熟应用领域。2017年建成的某大型垃圾填埋场处理系统,采用UF+DTRO组合工艺,连续运行数据显示:COD去除率稳定在99.6%,氨氮从1200mg/L降至5mg/L以下,系统运行压力比传统工艺低30%。更值得注意的是,组合工艺使浓缩液产量减少45%,大幅降低了后续蒸发结晶单元的负荷,整体运营成本节约35%,迅速成为行业标配方案。

制药废水处理展现技术优势。2020年某抗生素原料药厂采用优化后的组合工艺,成功解决传统工艺面临的膜污染快、回收率低难题。运行数据表明,UF单元去除了98%的菌丝体碎片,使后续DTRO膜污染速率降低70%;同时DTRO单元对抗生素效价的截留率达99.9%,出水完全满足回用标准。该项目创新性地采用UF浓水回流至发酵工段的设计,每年回收有价值中间体200吨,创造了额外经济效益。

电子行业的废水零排放突破。2022年某半导体企业将组合工艺升级为"UF+DTRO+分盐结晶"系统,实现废水全回用和盐分质回收。UF预处理去除了95%以上的纳米级研磨颗粒,保护后续DTRO膜免受划伤;DTRO单元则将废水浓缩至TDS 150000mg/L,为结晶单元创造理想进料条件。整个系统的水回收率达98%,铜、镍等重金属回收纯度达99.5%,树立了电子行业废水处理的新标杆。

新型UF膜材料提升协同效率。2023年问世的石墨烯改性UF膜,其表面形成的纳米级水通道使通量提高50%,同时截留率保持不变。实验室测试显示,这种新型UF膜与DTRO组合后,系统整体能耗可再降15%,尤其适合高有机物含量的发酵类废水处理。预计2025年该材料将完成工业化验证,可能引发组合工艺的新一轮升级。

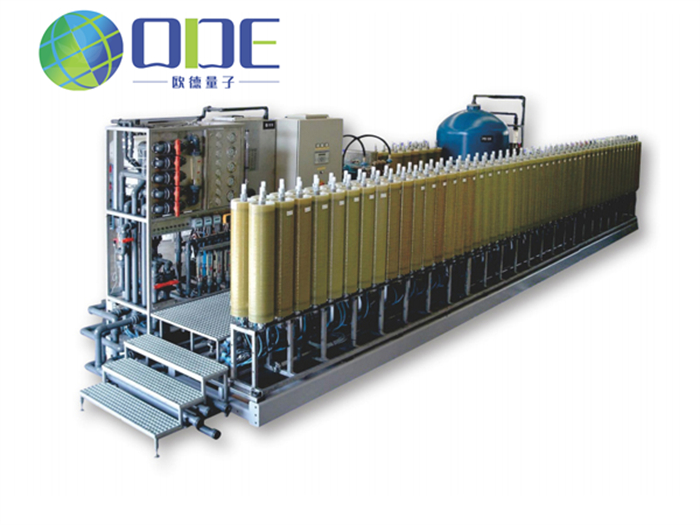

模块化集成设计简化系统部署。最新研发的"All-in-One"集装箱式组合装置,将UF和DTRO单元紧凑集成在标准40英尺集装箱内。这种设计使设备安装时间从传统的4周缩短至3天,特别适合应急水处理和小型分布式应用。某油田回注水项目显示,模块化系统在无基础设施的井场也能快速形成处理能力,产水水质满足SY/T5329-2012标准。

AI优化算法实现预测性运行。基于深度学习的工艺优化系统正在测试中,该系统能提前72小时预测膜污染发展,并给出最优清洗和运行策略。模拟数据显示,AI优化可使组合工艺的维护成本再降30%,非计划停机减少80%,代表着膜组合技术向智能化方向发展的重要趋势。

DTRO与UF膜组合工艺从实验室研究到工业化应用的历程,充分展现了不同膜技术协同创新的巨大潜力。这一融合不仅克服了单一技术的局限性,更创造出了全新的水处理范式——通过精准的污染物分级去除和优化的系统集成,实现了效率、能耗与经济性的多重突破。随着新材料、智能控制等技术的持续进步,组合工艺的性能边界还将不断拓展。未来,这种"UF+DTRO"的技术协同模式很可能被复制到其他膜技术组合中,催生出更多创新解决方案,为应对全球水资源挑战提供更强大的技术支撑。从实验室到市场的成功转化证明,在水处理领域,技术的融合创新往往比单一技术的突破能带来更大的价值跃升。